東洋医学【臓象学説】

この記事では、東洋医学の基本的な考え方である「臓象学説」について簡単に説明していきます!

まだ過去の記事を読んでいない方は。まずはそちらをご覧ください(^_-)-☆

<過去の記事>

過去の記事①東洋医学【陰陽・五行】

過去の記事②東洋医学【気・血・津液・精】

目次

- ○ 臓象学説とは

- ・五行学説の復習

- ・臓象学説

- ○ 木

- ・五臓:肝

- ・六腑:胆

- ○ 火

- ・五臓:心

- ・六腑:小腸

- ・六腑:三焦

- ○ 土

- ・五臓:脾

- ・六腑:胃

- ○ 金

- ・五臓:肺

- ・六腑:大腸

- ○ 水

- ・五臓:腎

- ・六腑:膀胱

- ○ 最後に

臓象学説とは

五行学説の復習

臓象学説の解説の前に、「五行学説」の復習が必要不可欠です。

【五行学説】

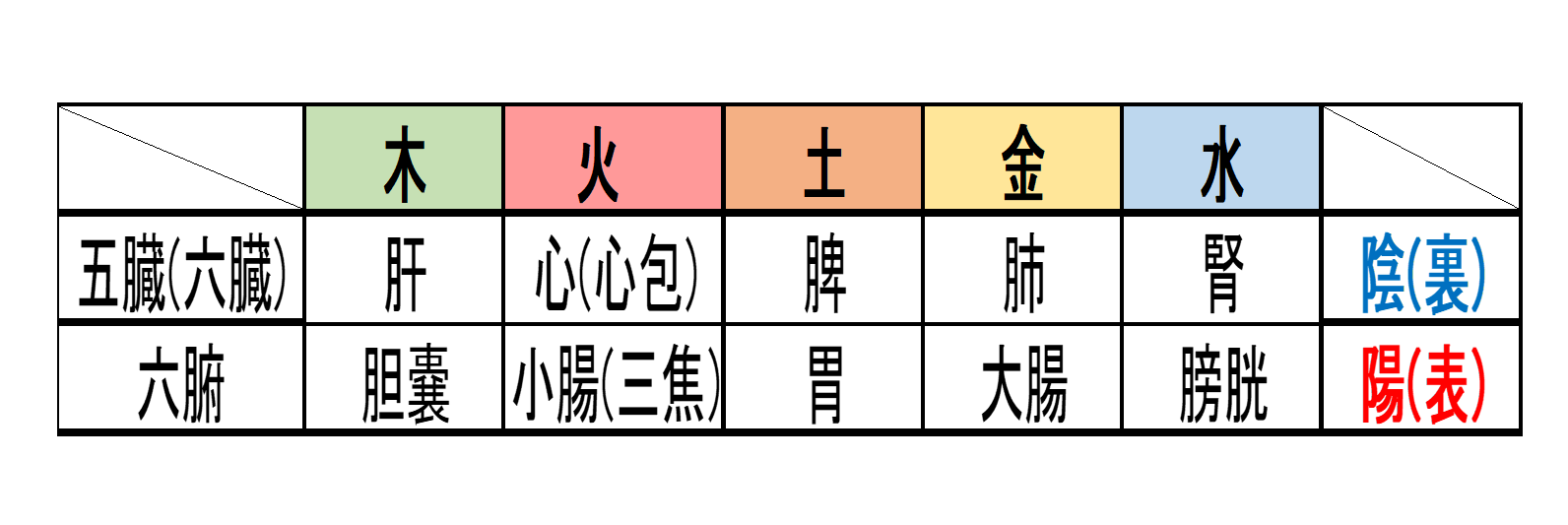

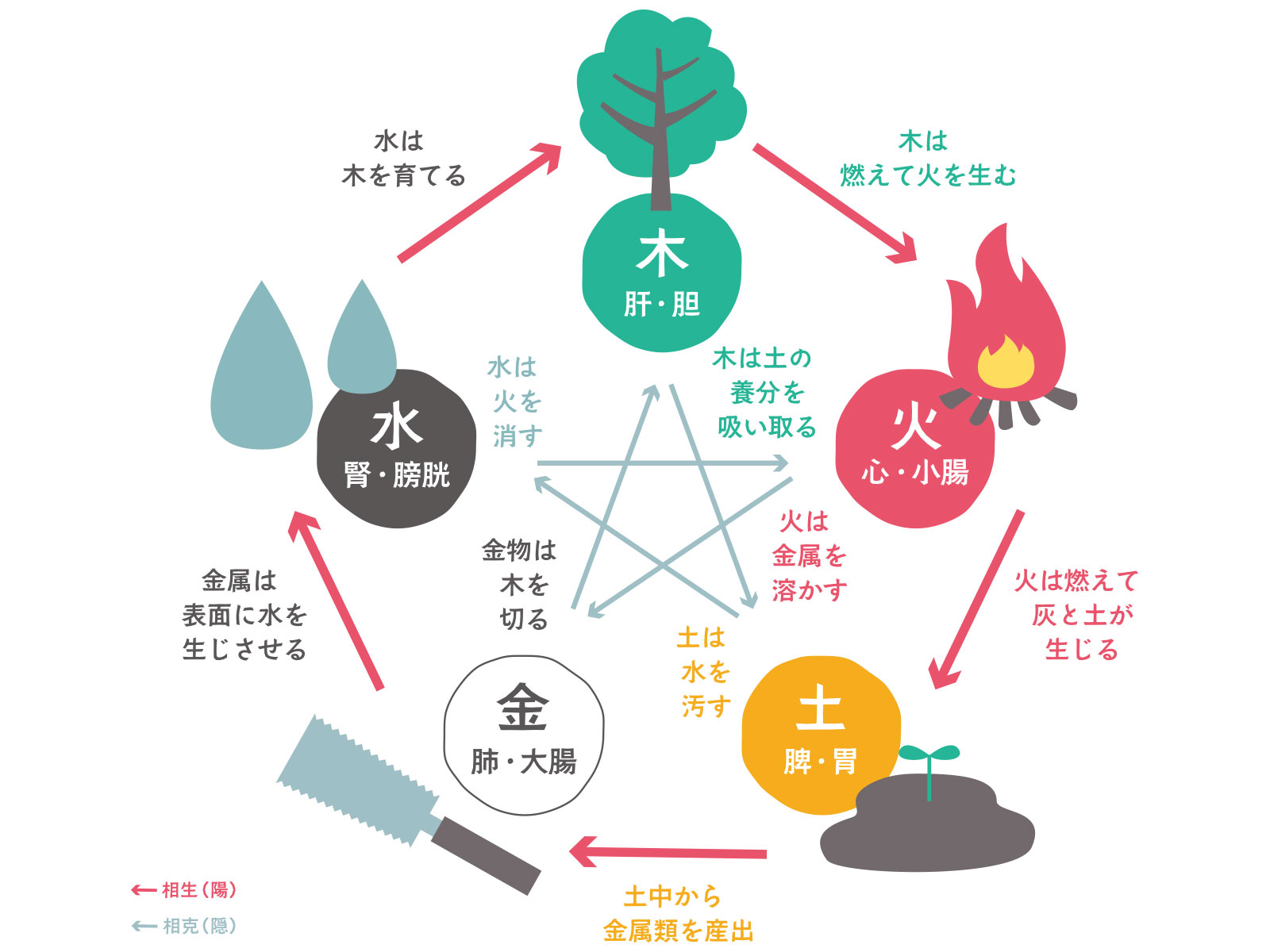

この世の事象を木・火・土・金・水の五つの属性に分類した考え方です。

臓象学説

東洋の考えである「天人合一思想」では、天(自然)と人は一体です。すなわち、木・火・土・金・水という5つの要素は、自然界に当てはまるだけでなく、人間にも当てはまります。

東洋医学では、木・火・土・金・水の要素をもった生理機能を順に肝、心、脾、肺、腎という5つの臓に分類して考えました。これが「臓象学説」です。

「五臓」と聞いて思いつく四字熟語に「五臓六腑」があります。お酒を飲みすぎた次の日の味噌汁は五臓六腑に染み渡りますよね!

この「五臓」と「六腑」には違いがあります。

五臓と六腑は上の表のように、同じ属性で「表裏の関係」にあり、互いに協調・影響し合っています。逆に、どちらかに不調が起きれば、その影響は表裏関係にある臓腑にも影響を及ぼしてしまうことになります。

<注意>

ここで注意したいのが、東洋医学で言う五臓六腑は西洋医学で言う内臓とは似てはいますが別のものです。例えば、肝、心、脾、肺、腎は、西洋医学で言う肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とは異なるということです。

また、五臓に加えて「心包」といった聞きなれない臓を加えて「六臓」としたり、六腑の中には「三焦」というものも登場します。

木

五臓:肝

<作用>

【疏泄(そせつ)】

・気の動きを調節・感情の調節

・脾・胃の調節

・月経の調節

【蔵血】

・血の貯蔵・血液量の調節

<特性>

【昇発】

人体の上昇する気のメイン【条達】

気・血・津液・精などの生理物質を身体の隅々まで行き渡らせる六腑:胆

<作用>

【胆汁の貯蔵と排泄】

(胆汁の生成と排泄量の調節は肝が行う)【決断を主る】

火

五臓:心

<作用>

【主血】

・血を主り、血を送り出す働きがある【神志(心神)を主る】

・臓腑の機能、行動、言語などの生命活動を維持する・精神活動を主る

<特性>

【全身の陽気を主る】

・全身の陽気の中心で、全身を温める【臓腑の統括】

・心の血で臓腑を滋養する六腑:小腸

<作用>

【受盛】

・胃から送られてくる食物(水穀)を受け入れる【化物(かぶつ)】

・脾と連携して消化・吸収を行い、食物(水穀)を糟粕に変化させる【清濁泌別】

・脾と連携して、栄養(水穀の精微)と糟粕に分ける六腑:三焦

<作用>

【気と津液の通路】

・気の通り道・津液の通り道

【上焦】

・横隔膜から上にあり、生理物質を全身に運ぶことで、組織・器官を滋潤し、温める【中焦】

・横隔膜と臍(へそ)の間にあり、飲食物を消化・吸収する【下焦】

・際(へそ)から下にあり、清濁の泌別をして、不要なものは体外へ排泄する※三焦は「名ありて形なし」とも呼ばれており、五臓をまたがり、気や津液を行き渡らせる通路としての役割が大きいです。

土

五臓:脾

<作用>

【運化】

・飲食物を水穀の精微(栄養)に変化させる・水液の吸収をする

・気血生成の源である

・水穀の精微(栄養)を心や肺に運ぶ

【統血】

・気の固摂作用によって、血が脈中から漏れ出るのを防ぐ<特性>

【昇清】

・生理物質を上昇させる・位置が下がらないように正常な位置に保つ

【喜燥悪湿】

・乾燥を好み、水液を嫌がる(水液を吸収するため、水液が旺盛になりやすい)六腑:胃

<作用>

【受納】

・飲食物を一時的に納める【腐熟】

・納めた飲食物を消化する<特性>

【降濁】

・消化物を小腸や大腸へ降ろす・気を下げる

【喜湿悪燥】

水液を好み、乾燥を嫌う性質であり、熱が旺盛になりやすい金

五臓:肺

<作用>

【宣発】

・気や津液を上へ、外へ運ぶ・体内の濁気(不必要な物質)を体外へ排泄

・衛気と津液を体表まで届かせる(発汗調節)

【粛降】

・気や津液を下へ、内へ運ぶ・自然の清気を体内へ取り込む

・津液を腎まで運ぶ(通調水道)

【主気】

・呼吸を主る・気を主る

<特性>

【華蓋】

肺は臓腑の中で一番上にあるため、傘のように体表から外邪の侵入を防ぐ【嬌臓】

機能が失調しやすい六腑:大腸

<作用>

【伝化】

・小腸の清濁泌別で栄養(水穀の精微)と糟粕に分けられ、その糟粕を糞便に変化させ、排泄する。水

五臓:腎

<作用>

【蔵精】

・精を貯蔵する(腎精)【主水】

・水液代謝を調整する・脾を温めて水液の運化を補助

・再利用できる津液を肺へ戻す

・膀胱の開閉

【納気】

・深く息を吸う(呼吸には肺と腎が深く関与)<特性>

【封蔵】

・精・気・津液を漏らさず蓄える【陰陽の根本】

六腑:膀胱

<作用>

【貯尿・排泄】

最後に

五行における相生関係、相克関係は臓象学説においても当てはまります。

木・火・土・金・水のバランスはそれぞれが強すぎても弱すぎてもいけません。

東洋医学ではそれぞれの臓腑の関係性を五行に当てはめ、体内の状態や病気の原因、治療方針を考えます。

陰陽や五行、臓象以外にも、脈を診たり、舌を診たり、体温や表情、感情、話し方など、患者さんのありとあらゆるものが東洋医学の判断基準となります。これは東洋医学が“病気を見るのではなく、人を診る”ということを根本としているからに他なりません。

身体の不調でお悩みの方は、ぜひ当院や鍼灸院へ行かれてみてはどうでしょうか?原因がわからずに悩んでいた症状も東洋医学で解決の糸口が見つかるかもしれませんよ!(^_-)-☆